|

1次リーグ首位へのこだわり

ヘルムート・シェーンは、西ドイツ代表の前任監督であり、サッカーの師でもあるゼップ・ヘルベルガーから、チーム作りについて多くのことを学んだ。そのひとつが、「良い職場の雰囲気は、成功への前提条件である」ということだった。

ワールドカップ (W杯)では、22名(現在は23名)もの大人が同じチームとして何週間も共に生活し、戦うわけである。ものの考え方や、育った家庭環境、性格・・・すべてにおいて異なるさまざまな選手をひとつにまとめなくてはならない。全員が一丸となって戦う姿勢をもつチームこそが、総和として大きな力を発揮するからである。

そんなチーム作りの段階で問題となるのは、補欠選手の扱いだ。特にW杯のような大会では、強いチームほどメンバーが固定されており、控え選手が出場できる可能性は低い。1970年W杯から各試合2名までの交代が認められたとはいえ、大会を通じて一度も試合に出られない選手も多い。

シェーンはその点にも配慮した。控えの選手たちが疎外感を感じ、チームが「あいつらレギュラー組」と「オレたちサブ組」に分裂しないよう、マックス・ローレンツを「控え選手の主将」に任命した。ローレンツは、1966年W杯にも代表として参加しながらまだ出場経験のないベテラン選手だ。陽気な彼は、ひとことも不平を言わず、いつもひょうきんなふるまいやイタズラで周囲を盛り上げるムードメーカーだった。年の近い主将のウーヴェ・ゼーラーとも仲がよく、対等の会話ができる。

なんとか勝ちはしたものの、散々の出来だったメキシコW杯初戦のモロッコとの試合を終え、チームのムードは落ち込んでいた。その夜であった。ドイツ代表として、それぞれ50試合と25試合の節目の試合を終えたヴォルフガング・オヴェラートとベルティ・フォクツが表彰された。ふたりが、ドイツ・サッカー連盟(DFB)副会長で、ドイツ選手団の団長を務めるヘルマン・ノイベルガーから記念のバッジを受けると、場の雰囲気は少しなごんだ。その時、ローレンツが言った。

「50試合ベンチに座りつづけた控え選手は、何がもらえるのかね?」

このひとことで座がさらに明るくなった。苦戦したモロッコ戦をネタにジョークが飛び、笑い声も聞かれるようになった。3日後のブルガリア戦を前に、良いムードがもどってきた。

|

リブダの伝記

An Gott kommt keiner vorbei… ,

©1997 by Verlag Die Werkstatt |

「フリーキックに注意しよう!」

1次リーグ第2戦の開始前、シェーンはチームにこう指示した。相手のブルガリアは、ドイツチームも観戦に訪れたペルーとの試合でフリーキックから2点を挙げている。その時のゴールが、強く印象に残っていた。

12分、ブルガリアのフリーキック。慎重に壁を作るドイツ守備陣。ところが、アスパルコフが横に流したボールをニコディモフがシュートすると、ボールはスーッと壁をすり抜けた。虚をつかれたゴールキーパー、ゼップ・マイヤーの反応が遅れた。0対1。ブルガリアのリード。モロッコ戦の悪夢がよみがえる。シェーンは、唇をかみしめた。主将のゼーラーが叫んだ。

「攻めるんだ! あきらめるな!」

メキシコに駆けつけたドイツ応援団からは、おなじみの「ウーヴェ、ウーヴェ」の掛け声に混じって「リーブーダ! リーブーダ!」の声援が聞かれた。モロッコ戦に出場機会のなかった「ドリブルの天才児」ラインハルト・リブダへの期待の表れだ。

19分、そのリブダが右サイドを突破。鋭いシュートが、キーパーの手をはじいてそのままラインを越える。1対1。ここからリブダのワンマン・ショーが始まった。28分、再び右サイドからリブダのセンタリング、ゲルト・ミュラーのシュート。2対1。

52分には、リブダのドリブルに手を焼いたブルガリアのガガネロフがペナルティ・エリアの中で、足をひっかけてしまった。ドイツ側にPKが与えられ、ミュラーが決めて3対1。58分、ハネス・レーアに代わってユルゲン・グラボフスキが入ると、ドイツの攻撃はますます激しくなった。ミュラーからのパスを受けてゼーラーがシュート。4対1。さらに88分、リブダのセンタリングに合わせ、ミュラーがヘディング。5対1。終了間際に1点を返されたものの、前半の出だしを除けば、5対2の危なげない勝利である。立役者は、紛れもなくリブダであった。チーム5得点のうち4点にからむ大活躍だ。

2試合で2勝をあげたドイツは、これで準々決勝進出が決まった。あとはペルーとのグループ首位争いである。

「ペルーには負けましょう!」

戦いをひかえ、選手たちからこんな声があがった。

ドイツの所属するグループ4の上位2チームは、グァダラハラで試合をしているグループ3のチームと、準々決勝で当たることが決まっていた。グループ3の1位VS.グループ4の2位、グループ4の1位VS.グループ3の2位という具合に、タスキがけの対戦が組まれる。

グループ3に所属する2つの強国イングランドとブラジルはすでに顔を合わせ、ブラジルが1対0で勝っていた。残るチェコスロヴァキアとルーマニアも弱くはないが、前評判からいってもイングランドとブラジルの優位は動かない。つまりグループ3は、1位ブラジル、2位イングランドでほぼ決まりという状況であった。ドイツがペルーに負けてグループ2位になれば、次の相手はブラジルとなる確立が高い。そのほうがイングランドより戦いやすいというのが選手の意見であった。

しかし、シェーンは、駄駄っ子のように地団太ふんで反対した。

「私はイングランドと戦いたいのだ!」

なんとしても1966年W杯決勝の雪辱を果たしたかったのである。それに、負けることを前提に作戦をたてるのは心苦しい。あまりに安易すぎるとシェーンには思えた。さらにグループ1位になれば、そのままコマンチラの合宿地から近いレオン市での試合となり、動かなくてすむ。母国とは異なる環境のもとで長い距離を移動するよりは、慣れてきた土地にとどまるほうが体力も温存できる。それまでの攻撃的な戦いぶりから、地元のメキシコ人もドイツびいきになって応援してくれているので、精神的にも有利である。あれこれ考えあわせると、グループを首位で通過するメリットは計り知れなかった。

ペルーは、ブラジルが1958、62年とW杯連覇を果たした時の名選手ディディを監督に迎え、1930年第1回大会以来、40年ぶりの本大会出場を果たしていた。選手の気質は異なるが、ドイツと同型の好チームと見られていた。

それでも、気持ちをひきしめて試合に臨んだため、万時うまく運んだ。リブダからミュラー(19分)、レーアからミュラー(26分)、ゼーラーからミュラー(39分)、と心地よいテンポでミュラーが爆発し、ブルガリア戦につづいて2度目のハットトリック。クビヤスに1点返されたものの、3対1でペルーを下し、希望通りグループ首位を確定した。さあ、次の相手はイングランドである!

苦難つづきのイングランド

|

| バンクスから届いた筆者宛の手紙 |

1970年大会のイングランドは、前回の世界チャンピオンという肩書きを背負っての登場である。ゴールキーパー、ゴードン・バンクスの回想によれば、W杯をひかえ、チームの準備は万全だったという。大会のおよそひと月前に一度メキシコに入り、現地の環境に慣れる。その後コロンビアとエクアドルに遠征して練習試合を行い、再びメキシコにもどってくるという計画が立てられた。

当初、28名の選手が現地に伴われ、様子を見ながら最終的に22名にしぼられた。チームが使うバスも母国からもちこんだ。もちろん食事や水分補給にも細かな指示が出ていた。指定したコックが作る以外の料理は食べないように、水は必ずボトル入りのものを飲み、栓が目の前で開けられたことを確認するように・・・等々。イングランドが念には念を入れた調整を行っているのに、このような準備には定評のあるドイツがギリギリまで現地入りしなかったことがバンクスには不思議に思えた。

メキシコ入りしてしばらくは、猛暑の中でヘトヘトになるまでのトレーニングが課された。仮借ないほどのゴールキーパーの特訓も行われた。その成果はすぐに現れ、ある日のメディカル・チェックでは1日で3キロもバンクスの体重が減っていたという。33歳になる彼は、17歳の時以来もっとも軽い体重となり、身体のキレも良かった。薄い空気の中でのボールの軌道にも慣れ、サッカー人生で最高の状態に到達していた。強シューターとして知られるチームメートのボビー・チャールトンでさえ、

「ゴードン、どうやったらきみのゴールを破れるか、もう万策尽きたよ」

と音をあげるほどであった。

ところが、このバンクスの好調ぶりとはうらはらに、イングランドチームには、次々とアクシデントが起き、災難がつづいた。

ケチのつきはじめは、大会に備え練習試合を行ったコロンビアの首都ボゴタでの事件である。主将のボビー・ムーア、ボビー・チャールトン、それに何人かの他の選手がホテル内の宝石店で、プレゼントを物色した。その時、ボビー・ムーアに窃盗の疑いがかけられたのである。店の関係者が、ムーアがブレスレットをブレザーのポケットにすべりこませるのを目撃したと訴えたのだ。しかも、チャールトンが、その行為をかくすように立っていたというのである。ムーアは、地元の警察に拘留されてしまった。

この一件は、裁判にまでもちこまれた。目撃者の証言にあいまいな点が目立ち、しかも捜査が深まるにつれ、その証言が少しずつ変わっていった。店が経営危機に陥っていたことも明らかになった。背後になんらかの作為があったとしか考えられない茶番劇である。裁判の結果、ムーアは釈放された。ところがこの事件は、中南米でかっこうのスキャンダルネタに発展してしまった。

おりもおりである。ひとまずコロンビアに主将のムーアを残したままメキシコにもどることになったイングランドチームは、その機上でひどい乱気流に巻き込まれた。選手のひとりジェフ・アストルは、極度の飛行機酔いの状態になり、グッタリして飛行場に降り立った。翌日の地元メキシコ紙には、こんな見出しが躍った。

「泥棒と酔っ払いのチーム、イングランド到着」

イングランドチームが現地で不評をかったのは、4年前にロンドンで行われたW杯に原因がある。準々決勝のアルゼンチン戦の後に、そのプレーぶりを「アニマル(野獣)」と評した監督アルフ・ラムゼーのことばを、中南米の人たちは自分たち全体に向けられた侮辱と受け止めた。また、1966年大会のジャッジが、反南米的であったとも言われていた。この点は、タックルやチャージに関する欧州と南米のルールの解釈の違いもあずかっていたのだが、サッカー界の至宝ブラジルのペレが、ヨーロッパ選手の強烈なタックルで負傷したことで反感がいっそう煽られた。

そんなこんなで、とにかくイングランドがひとえに敵役を務めることになってしまったのである。登場するすべての試合で、地元の観客はイングランドにブーイングを浴びせ、かつ相手のチームを熱烈に応援した。

それでも、さすが世界チャンピオンだ。1次リーグでは、堂々とした戦いぶりを見せた。ルーマニアとチェコスロヴァキアにそれぞれ1対0で勝利。事実上の決勝戦ともいわれたブラジル戦は0対1で落としたものの、後世に残る名勝負だった。特にボビー・ムーアは出色の出来で、「ボビー・ザ・グレイト・ムーア」と呼ばれる彼の名に恥じないプレーぶりであった。事件の影響もまったく感じられなかった。

試合後、にこやかにユニフォームを交換しあうペレとムーアのショットは、欧州と南米の対立を超越したシーンとして報道された。サッカーのはぐくむ友情である。

この試合ではW杯の歴史に残る名場面があった。・・・前半10分、ブラジルのジャイルジーニョが右サイドを突破する。ゴールラインまでボールをもちこみ、中にセンタリング。左サイドでまちかまえていたのは王様ペレだ。ドンピシャのタイミングでジャンプし、額でボールをとらえ地面にたたきつけるヘディング。教科書のお手本そのままである。

「ゴール!」

と叫ぶペレ。ところが次の瞬間、ボールはダイビングで反応したバンクスの右手の指で外にはじきだされていた。ジャイルジーニョが突進してセンタリングを上げ、それをペレがヘディングするという一連の動きと、それに対応した味方ディフェンス陣の位置をつぶさに計算に入れ、少しずつポジションを修正していたバンクスのファインプレーだった。

「ゴールだと思ったよ」

と微笑みかけるペレ。

「オレもそう思った」

とバンクス。主将のムーアがからかった。

「おまえも年とったな、バンクスィ(バンクスのニックネーム)。以前なら(ボールを)つかんでいたのにな」

このプレーで、もともと評価の高かったバンクスの名声はさらに高まった。長い間「世界一のゴールキーパー」と呼ばれていたソ連のレフ・ヤシンが第一線を退いたこのころ、まさにバンクスが世界最高のキーパーと言えた。

準々決勝のドイツ戦が2日後にせまった金曜日の夕食時。いつもはアルコールにうるさいラムゼーが、珍しく選手にビールを飲むことを許可した。その30分後である。腹痛がバンクスを襲った。彼は言う。

「今も、その時に出されたビール瓶の栓が、見ている前で開けられたのか、すでに開いていたのか記憶にない。ただ、飲んでから30分ほどして急に気分が悪くなった」

チームドクターのネイル・フィリップスの見立てでは、単なる胃痛ということであり、翌朝には回復しているだろうとのことだった。翌日の土曜日、チームは240キロ離れたレオン市に移動した。外は38度の猛暑だったが、バスの中のバンクスは胃痛と寒気に悩まされていた。ドクターに薬をもらい、宿に着くとすぐベッドにもぐりこむ。ところが5分とたたぬうちにトイレに駆け込むありさまだった。ラムゼーの判断で、とにかくもう一日(つまり試合当日まで)様子を見ようということになった。

翌朝、少しではあるが体調がもどったように思えた。普通の朝食は無理でも、軽い食事はできた。食後に、軽いジョギングとボールを使ったテストをし、まあまあの出来を示すことができた。ラムゼーは満足気であった。

そのあと、ゲームに備えチームミーティングが行われた。ラムゼーが話を始めた途端、再び胃痛がバンクスを襲った。あぶら汗に濡れたシャツが体にまとわりついた。

「どうだ?」と聞くラムゼー。

「だめです」と答えるバンクス。

同僚にかかえられて部屋にもどる彼の耳に、控えキーパーのピーター・ボネッティに語りかけるラムゼーの声が聞こえた。

「きみが出るんだ!」

雪辱を果たせるか!? イングランドとの再対決

メキシコW杯からさかのぼること2年、1968年6月1日にハノーファーでイングランドとの親善試合が組まれた。

1908年以来、ドイツはイングランドと12回対戦して一度も勝ったことがなく、選手たちは、このコンプレックスからなかなか抜け出せなかった。シェーンは、この負の意識を払拭したいと考えていた。

1966年W杯決勝戦以後、初めての対戦である。試合前にシェーンはこう言った。

「君たちはいつも、イングランド相手ではしょうがない、と思っているだろう。ロッカーから出ると、もう首をうなだれ、また負けるのかな・・・とつぶやく始末だ。さあ、胸をはって堂々と出て行け! 自信をもってあいつらの目を見てやれ! オレたちだって強豪なんだ!」

檄は効いた。この日、ドイツは初めて1対0でイングランドを破ったのである。得点者はフランツ・ベッケンバウアーであった。最初の対戦から60年がたっていた。

1970年6月14日、日曜日。ドイツはW杯準々決勝で再びイングランドと対峙した。戦いをひかえ、主将のゼーラーには、監督のシェーンが非常に落ち着いていると感じられた。4年前の1966年、決勝戦を前に胃の痛みに苦しんでいたシェーンとは別人のようであった。リラックスしていた理由のひとつは、2度目のW杯で精神的にゆとりができたためであろう。もうひとつには、先の親善試合に勝利したことでイングランドへの苦手意識を脱したことがあげられる。

シェーンの目には、レオンの競技場で出会ったラムゼーは真剣な表情を浮かべ、かつ不機嫌であるように映った。イングランドは、1次リーグを勝ちあがってはきたものの、たったの2得点しか奪っていなかった。しかも、すでにブラジルに1敗している。ドイツは対照的に3戦3勝、10得点をあげていた。チームのムードもよかった。「伸るか反るか、失うものは何もない。どこからでもかかって来い」という気分の高揚が見られた。世界チャンピオンが相手であり、勝てばベスト4なのだ。シェーンは、かつてないほどチームに気合がみなぎっているのを感じた。

試合前、シェーンは、もう一度ベッケンバウアーと話をした。

「フランツ、きみがチャールトンにあたってくれ。だが猟犬みたいにくっついていくのではなく、きみ自身のプレーをしろ。チャールトンがきみのマークにへばりつくように、前に出るんだ!」

1966年の決勝戦で、監督シェーンは、イングランドの中心選手ボビー・チャールトンのマーク役に若いベッケンバウアーを当てた。助手のデトマール・クラマーは反対意見であり、結果として、シェーンとクラマーの間にはしこりが残ってしまった。これが起因となって、1966年のW杯以後、クラマーはドイツ代表チームを去ることになる。

それから4年、シェーンは同じ作戦を指示した。意地やこだわりというより、むしろ、冷静に計算された戦術であったように思える。彼は、すでにワールドクラスのレベルにまで成長したベッケンバウアーに、全幅の信頼をおいていた。

|

浦和レッズに特別コーチとして

招かれた時のマイヤー(左)、1993年 |

試合が始まった。開始早々、選手からボールの回転と弾み方がおかしいとクレームがつき、主審が使用球を交換するという珍しいシーンがあった。高度と暑さを考慮し、誰もが力をセーブしていた。選手たちが走り回ることは少なく、その分ボールの動きが早くなっていた。

西ドイツ監督シェーンには、イングランドがかさにかかって攻め立ててきたように思われた。「目にもの見せてくれる」・・・そんな感じであったという。

押し気味のイングランド。ドイツ陣ペナルティエリア内でイングランドのハーストがヘディング。キーパー、マイヤーがキャッチ。その瞬間、走りこんできたフランシス・リーの手が、マイヤーのあごにぶつかってしまった。倒れるマイヤー。故意の悪質プレーというわけではないが、反イングランドの観客はここぞとばかりに抗議に沸き、ドイツへの声援はさらに強くなっていった。

前半32分、ゲームが動いた。イングランドのアラン・マレリーが左から上がり、中盤でボールを逆サイドのニュートンにパス。ニュートンがペナルティエリアの角までもちこむ間に、マレリーはドイツ・ゴール前に走りこんでいた。ニュートンからのスルーパス。マレリーのシュート。ゴール! イングランド先制。ドイツは、モロッコ、ブルガリア戦につづいて、また1点のハンディを負ってしまった。そのままハーフタイム。

リードを許していたが、シェーンはチームにこう指示した。

「もう本当に失うものはないんだ。自分たちのゲームをしよう! 攻撃しよう!」

軽い怪我を負ったバックスのホルスト・ディーター・ヘッティゲスに代え、ヴィリー・シュルツを投入。シュルツも4年前のウェンブレイでの決戦メンバーである。

後半開始5分、右サイドからイングランドのニュートンが、中におりかえす。ゴール前をよぎったボールに走りこんで合わせたのがマーチン・ピータースだった。抜群のタイミングで現れたピータースを、マーク役のフォクツもキーパーのマイヤーも止められない。0対2。中盤でボールをさばき、一度敵の視野から消えた後、ゴール前に突然ふっと姿を現す彼のプレーは「ゴースト(幽霊)」と呼ばれ、高く評価されていた。思えば、4年前の決勝戦でもドイツから1点をもぎとったのがこのピータースであった。

ドイツはますます苦境に立たされた。万事窮す。この時点で、誰も(監督のシェーン自身さえも!)挽回できるとは思っていない。それでも、何か手をうたなくてはならない。シェーンは、ひとり呪文のようにつぶやいていた。「1点差に追い上げれば、まだわからん」

明暗をわけたのは・・・

|

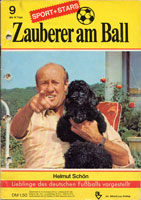

シェーンが特集された雑誌

Zauberer am Ball

©1972 by Alfred-Lau-Verlag |

ピータースのゴールの直後、シェーンは、疲れの見えはじめたリブダに代え、ユルゲン・グラボフスキを送り込んだ。イングランド守備陣の一角テリー・クーパーが、ドリブルの名手リブダとの戦いと再三にわたる攻撃参加で疲労していると見て取った上での作戦である。リブダ同様にドリブルのうまいグラボフスキは、右サイドから猛烈な攻撃をしかける。また、守備陣にも、ベテランのシュルツにより、落ち着きと秩序がもたらされた。

後半23分。ベッケンバウアーが独特の優雅なボールさばきで中盤を突進し、相手選手をかわしてシュート! みごとなゴール。1対2。ドイツが1点差に追い上げた。

この時である。残り20分を1点差でもしのげると判断したイングランド監督アルフ・ラムゼーは、ボビー・チャールトンをコリン・ベルと交代させた。準決勝と決勝を視野に入れ、チームの要を温存したのだ。

これが分岐点になった。ベルも名選手ではあるが、相手がベッケンバウアーでは荷が重い。チャールトンから解放されたベッケンバウアーは、存分に自分のゲームメークができるようになった。

ドイツ守備陣が押し上げる。シュルツやスィーパーのカール・ハインツ・シュネリンガーが、中盤からイングランド陣内にボールを高くあげる。漠然と放り込むのではなく、狙うのはヘディングの名手ウーヴェ・ゼーラーの頭である。そして、後半37分、ついに、このチャレンジが実を結ぶ瞬間がやってきた。

ハーフウェイラインを超えた左サイドから、シュネリンガーが斜めに長いクロスを送った。イングランド陣ペナルティエリア内の右サイドに位置していたゼーラーは、ゴールに背を向けたままの姿勢でボールを追い、首をふってヘディング。後頭部でボコンとはねたボールは、ゆるやかな曲線を描いてゴール逆サイドに飛びこんだ。地面に倒れながら万歳するゼーラー。喜び勇んでかけよるドイツの選手たち。2対2。同点!

4年前と同じように延長戦に突入し、試合はふりだしにもどった。ミュラーが荒々しく言った。

「つかまえたぜ!」

選手たちも口々に叫んでいた。

「やれるぞ! 勝てるぞ!」

延長をひかえてのこの短い休憩時には、ロッカーにもどることは許されていない。シェーンと助手のユップ・デアヴァルは、ベンチ脇の芝生の上で選手の体調を確認する。マッサージ師エーリヒ・ドイザーがテキパキと足をもむ。出場機会を逸したスター選手のヘルムート・ハラーまでが懸命にバケツの水を運んでいた。チーム一丸となって延長戦にそなえた。シェーンには、かつて経験したことのないうれしい休憩時間に思えた。

延長後半4分、グラボフスキがクーパーをふりきって、右からセンタリング。逆サイドから走りこんだレーアが、頭でボールをゴール前にもどす。「そこにいた」のがゲルト・ミュラーだ。イングランドのキーパー、ボネッティの目の前でフワッと跳ね、右足のボレーシュート。ゴール! 3対2!

ミュラーはアシストしたレーアに走りより、そのままふたりでピョンピョン飛びながら喜びを表した。この情景をビデオで見るたび、私はいつも、映画「王様と私」で、シャムの王様に扮したユル・ブリンナーと家庭教師役のデボラ・カーが名曲「シャル・ウィ・ダンス?」に合わせて踊るシーンを思い出し、ほほえましい気分になる。

シェーンにも、それはうれしい光景だった。とくにレーアの気持ちが思われた。重い結核にかかったレーアが、ドイツ代表に復帰するためにつづけた懸命の努力を知っていたからだ。

その後、終盤の猛攻をしのいだドイツは、ついにW杯で宿敵を倒した。イングランドにしてみれば、「バンクスの欠場がなかったら」、「チャールトンを交代させなければ」・・・と悔やまれるゲームであった。当時の世界記録である106回目の代表試合を終えたボビー・チャールトンにとっては、これがイングランド代表としての最後の試合になってしまった。

試合後、イングランド主将のボビー・ムーアは、シェーンのもとに歩み寄り、勝利を祝福した。コロンビアでの事件に拘留、そして裁判。釈放後は、ブラジル、ドイツとの名勝負。この間のプレッシャーは相当なものであっただろう。それでも、ムーアは常にフェアで堂々としていた。

ラムゼーも近寄ってきて、シェーンの肩を抱いた。シェーンは、ラムゼーの立場に身をおいて考えてみた。4年前、チームを世界一に導いた彼のシステムに見合う選手が、今回はいなかった。ラムゼーのスター選手たちは4歳年をとってしまっていたのである。

イングランドを相手に、2点先制されながら3点をあげて試合をひっくり返すという、W杯の歴史に残る名勝負を終えたドイツチームには大きな満足感が漂っていた。この時点で、まさか3日後に、さらにドラマチックなゲームが待ちかまえているとは、誰も思っていなかった。

(敬称略、つづく) |