|

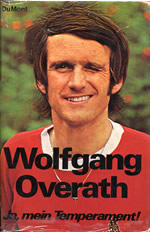

オヴェラートが復活

|

オヴェラートの伝記

Wolfgang Overath

©1970 by Du Mont |

イングランドとメキシコの過去2回のワールドカップ(W杯)で準優勝と3位という好成績を残した西ドイツ監督ヘルムート・シェーンとすれば、自国開催の1974年大会では、ぜがひでも優勝を勝ち取りたいところである。ところが、W杯に向け、グラウンド内外で大小さまざまな問題が起こり、シェーンを悩ませることとなった。

まず1973年、チームの中心にと考えていた指揮官ギュンター・ネッツアーが、突如スペインのレアル・マドリッドに移籍してしまった。所属先のボルシアMGでのヘネス・ヴァイスヴァイラー監督との不和といった雑音も聞こえてきた。遠いスペインでは、日常のコンディションや力量を押し測るのが難しい。

一方、ヴォルフガング・オヴェラートの心理状態は、さらに複雑だった。けがで代表から遠ざかっている間に、ネッツアーを中心とするチームが、ヨーロッパ選手権で優勝し、しかも歴代最高の代表チームと讃えられている。ただでさえ気持ちが萎えているところへ、「もうオヴェラートはいらない」というファンの声が聞こえてくる。所属する1.FCケルンが試合をする時など、観客から「ネッツアー! ネッツアー!」という叫び声があがる始末だった。

ワールドクラスといわれるオヴェラートほどの選手が、プレー中に考え込むようになってしまった。ささいなミス、ブーイング、自信喪失・・・という悪循環である。批判されるのが怖くて、新聞も読まない日がつづいたという。それでもオヴェラートの価値を知っているシェーンは、W杯前の親善試合に彼を起用しつづけた。ブラジル、ユーゴスラビア、アルゼンチン、スペイン。すべて敗戦であった。ネッツアーと一緒に起用されることもあったが、良くも悪くもない出来栄えである。

チームメンバーを固定できないまま、W杯が近づいてきた。異国での大会では、宿舎探しや練習場の確保が大問題となるが、自国開催となれば、その点はまったく問題ない。W杯制覇を目指す西ドイツチームの最終合宿地は、ドイツ北部のマレンテに設けられた。マレンテは、「シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州のスイス」と呼ばれる風光明媚な土地である。

この合宿地で、州のアマチュア選抜を相手に、最後のテスト試合が組まれた。最初の30分はネッツアーが出場し、オヴェラートは後半に出場することになっていた。しかし、彼は試合を見るのがつらく、生垣の後ろでぼんやりしていた。その時、観客がオヴェラートに言った。

「ネッツアーが機能していない。チーム内で異分子のようだ」

この言葉がオヴェラートに自信を与えた。これでふっきれたのか、フィールドに出ると以前のように思い切ったプレーができた。力がみなぎり、突進し、ゴールも奪った。

ネッツアーが体調を崩していたのは事実だった。いつも単刀直入にコメントするゲルト・ミュラーは、当時を振り返ってこう語る。

「1972年のネッツアーを中心としたコンビネーションはとてもよかった。でも、1974年W杯の時のネッツアーは、コンディションが悪くてダメだった」

ネッツアー自身も認めている。

「私は、いつも周囲に慣れた選手がいないとダメだった。その点、オヴェラートは、すばらしいチームプレーヤーだ。単独でもチームにフィットできる。代表としては、彼のほうがより良い選手だったといえるだろう」

テスト試合の翌日、シェーンはオヴェラートに言った。

「W杯にはきみを使う!」

褒賞金とテロ対策

マレンテの合宿地では、「オヴェラートか、ネッツアーか?」というチーム編成上の問題と並んで、勝利の褒賞金をめぐる闘争が始まっていた。シェーンにとっては、選手たちが金銭のことで騒ぎ出すというのは「晴天の霹靂」であった。新聞では、イタリアやオランダの優勝賞金について報道されているのに、ドイツでは話題にもなっていない。プロなら、優勝のボーナスを要求するのは当然である。ブンデスリーガ導入以後に育ったチャキチャキのプロ選手たちがむくれるのも無理はなかった。

もっとも、具体的な褒賞金額に関しては、代表監督の権限のおよぶところではない。ドイツサッカー連盟(DFB)の役員たちが、選手の代表(ベッケンバウアー、ヘッティゲス、オヴェラート、ネッツアー)と交渉した。要求と提案が繰り返され、最終的には妥協案が見つかったものの、そのプロセスにおいてシェーンはかなりの疲労を感じ、消耗した。シェーンは、新しい世代の選手たちと接していることをあらためて実感した。すでに、戦前生まれの選手は一人もいない。「お金よりチーム」という自分自身の古い感覚を下敷きにしていたため、合宿に入る前に金銭の問題を解決しておかなかったことを反省させられた。振り返れば、4年前のメキシコでのアディダスとプーマをめぐるシューズ戦争が、スポーツに商業主義が入り込む発端であったように思われる。幾人かの選手が、ドイツ代表チームの公式サプライヤーであるアディダスではなく、プーマの靴を履くことで臨時収入を得ようとした騒ぎは、新聞でもおもしろおかしく報じられ、シェーンも収めるのに一苦労した。

さらにシェーンとチームを悩ませたのは、テロ対策の厳重な警備であった。ちょっとした気分転換をはかろうとしても、すべて警護がつくのである。1972年ミュンヘン五輪の際に起きたアラブゲリラのイスラエル選手団襲撃事件は記憶に生々しかった。警備員なしでは教会にも行けず、数百メートルしか離れていない記者会見場に向かう時も、車に乗せられる始末だった。警備担当者はこう言った。

「私は、ミュンヘンでその場に居合わせました。今なお、骨の髄まで染み込んでいます。二度とあんなことは経験したくないのです」

選手には内緒にされたが、パリ発ボン経由の情報が英語でもたらされ、「ドイツ選手団襲撃が計画されている」という警告が届いたこともあったという。1970年のメキシコW杯が牧歌的で和気あいあいとした大会だっただけに、1974年大会の物々しさはいっそう際立った。図らずも当時の社会問題が浮き彫りになった形である。

こうした開幕直前の騒ぎの数々も結局は大きな影響をおよぼすことなく、いよいよW杯が目前に迫ってきた。

東ドイツに敗れる

|

1974年W杯前に西ドイツ代表が吹き込んだレコード

『サッカーは我らが命』 |

1974年、第10回W杯西ドイツ大会は、6月13日フランクフルトのユーゴスラビアVS.ブラジル戦で幕を開けた。それまでの「開幕戦は主催国」という慣例を破り、W杯3回優勝の王者ブラジルに敬意を表する形となった。西ドイツにすれば、過度に緊張する開幕戦を避けたというのが本音であったろう。

大会前半の一番大きな話題は、西ドイツVS.東ドイツの東西対決であった。開催の半年前の1月5日。本大会出場の1次リーグの組み分け抽選会が行われ、東西ドイツが同じグループに配属されたのだ。運命のクジを引いたのは11歳のデトレフ・ランゲ少年。「政治家が何年かかってもできなかったことを、11歳の少年が成し遂げた」と伝えた外電もあったと聞く。当時の西ドイツ首相ヴィリー・ブラントをめぐる東ドイツのスパイ事件、俗に言う「ギョーム事件」が、その直後に発覚し、ブラントの辞任にまで発展する。東西関係がきわめて緊張している時期に、初めて2つの国のサッカー・フル代表チームがあいまみえることになった。

1次リーグでは16チームが4つに分かれ、総当たり戦を行う。そして各グループの上位2チームが2次リーグへと進む。西ドイツが入ったグループには、東ドイツの他、チリとオーストラリアが組み込まれた。

チリは、大会の予選で「ヨーロッパ第9組/南米第3組」を経て勝ちあがってきた。ヨーロッパ第9組の勝者ソ連は、チリの軍事政権が首都サンチアゴのスタジアムを政治犯収容に使用したとして、対戦を拒否。その結果、チリが予選を通過したという経緯があった。東西冷戦真っ只中の1970年代を象徴するような出来事である。

6月14日。西ドイツはベルリンでチリを相手に初戦を迎えた。国民の85%が優勝を期待する中での登場である。ところが、寒い合宿地のマレンテから酷暑のベルリンに移動したチームの出来は散々であった。明らかにチリをみくびっていたこともあり、なかなか得点に結びつかない。パウル・ブライトナーのラッキーなロングシュートで、やっと1対0の勝利を収めることができた。

4日後、ハンブルクでオーストラリアを相手に3対0。勝ったとはいえ、見栄えのしないプレーぶりであった。それでも手堅く2勝を上げ、早くも2次リーグ進出が確定した。

いよいよ6月22日、ハンブルクでの東ドイツ戦である。シェーンには、その試合のことが、ずっと胃にのしかかっていた。かつて彼自身が身を置いていた東ドイツである。生まれ育ったドレスデンは、東西ドイツを隔てる壁の向こう側の世界になってしまった。東ドイツチームで10番をつけているハンス・ユルゲン・クライシェは、シェーンの昔の同僚ハンス・クライシェの息子である。父クライシェは、戦前戦後ともシェーンと同じドレスデンSCで活躍していた。1950年、彼はシェーンとともに一時西側に逃れたのだが、その後の1954年、ふたたび東にもどっていた。

東ドイツを率いるのはゲオルク・ブッシュナー。1925年生まれの経験豊富な指導者だ。東ドイツ代表監督に1970年に就任して、すでに1972年ミュンヘン五輪では3位を獲得している。後には1976年モントリオール五輪で優勝、1980年モスクワ五輪2位と3大会連続のメダル獲得にまでチームを導くことになる。東ドイツは、当時わずか16チームしか出場できなかったW杯本大会に、予選を勝ち抜いてきた。地味だが、決して弱いわけではない。西ドイツ絶対有利といわれる風潮の中、慎重なシェーンは決して気を抜いたりはしなかった。

試合前、西ドイツの控え室ではフランツ・ベッケンバウアーが檄を飛ばした。

「きょうの相手は東ドイツだ。つまり、我々は監督のためにもプレーするんだ。わかったか?」

ところが試合は、まったく思わぬ展開を見せた。シェーンには、チームが投げやりで集中力に欠けているように思われた。数多いチャンスを作り出しながら、ゴールが決まらない。状況を打破しようと、後半、ファンの声援が高まった機をとらえてネッツアーを投入したが、何も変わらなかった。悲運の名手ネッツアーのW杯出場は、わずか20分に終わった。

優勝候補と互角に渡り合った東ドイツは、後半33分、速攻からユルゲン・シュパールヴァッサーが得点し、1対0で逃げきった。試合後のハンブルクの観衆は、予想外の結果に麻痺したように棒立ちだった。グループ1位は東ドイツ、2位が西ドイツとなり、ともに2次リーグに進んだ。

宿敵スウェーデンに辛くも勝利

前大会まで、ベスト8以降はトーナメント方式だったが、今回はこれに替わって、4チームずつA組とB組に分かれてのリーグ方式となっていた。A組には東ドイツ・オランダ・ブラジル・アルゼンチンが、B組には西ドイツ・ユーゴスラビア・スウェーデン・ポーランドが入った。AとB、それぞれの組の1位同士が決勝を、2位同士が3位決定戦を戦う。

B組である西ドイツの初戦の相手はユーゴスラビアだった。会場はそれまでのベルリン、ハンブルクから南下して、ライン河畔のデュッセルドルフに移動した。ルール工業地帯に近いこの地方には、ユーゴからの外国人労働者が多い。試合当日の周辺のアウトバーン(高速道路)には、ユーゴ国旗を掲げたバスが列をなしていた。

東ドイツに敗れたことで、シェーンは、ベッケンバウアー、ミュラーという頼りになるベテランとも話し合い、選手側の意見も取り入れてメンバーを大幅に変えた。先発からはずれた選手たちにショックが走った。

6月26日のユーゴ戦は、新たに起用された若手のライナー・ボンホフが良い動きを見せ、活力源になったこともあって2対0で勝ち、ドイツチームは調子を上げていた。2戦目の相手はスウェーデン。シェーンの人生にいつもつきまとう宿敵である。シェーンが代表選手として出場した最初と最後の試合。また、西ドイツ代表監督として最初の試合・・・すべて相手はスウェーデンだった。この大会でのスウェーデンチームは、1次リーグでオランダと引き分け、ウルグアイを3対0で破っている。決してくみしやすい相手ではない。

|

| ウリ・ヘーネスと筆者、2003年初冬 |

6月30日。スウェーデンとの試合は、雨中の熱戦となった。前半26分、クリアミスからスウェーデンのトップ、長身のエドストレームにゴールを許す。シェーンには、東ドイツ戦の悪夢がよみがえりそうになった。ところが、ライン河畔の人々は陽気である。デュッセルドルフのファンは、非難の口笛を吹いたり、一気に黙りこくるということをせずに、心の底から声を絞り出して「ドイチュ・ラント! ドイチュ・ラント!」の大声援を送ってくれた。チームは勇気づけられ、活気づく。ハーフタイムの時点で1点のリードを許していたが、シェーンは「いいぞ、その調子!」と元気づけた。

後半開始5分、ウリ・ヘーネスの独走からオヴェラートにわたり、1対1の同点に追いつく。さらにその直後、今度はボンホフのシュートで2対1と突き放す。スウェーデンも反撃し、サンドベリが決め2対2。オヴェラートからサンドベリの得点まで、わずか3分という短時間である。スタジアムはハラハラドキドキの緊張感が支配していた。

そのまま均衡を保った試合は、後半途中から交代出場したユルゲン・グラボフスキが、78分に勝ち越しゴールを決めて3対2となった。さらに89分、ミュラーがペナルティエリア内で倒された。ヘーネスがPKを決め、4対2。苦しみながらも西ドイツは2勝を上げた。これで、たとえ次で敗れても3位決定戦に進出できる。

残る対戦相手はポーランド。2年前のミュンヘン五輪の金メダルチームである。

大雨の中でもぎとった決勝進出

|

マイヤーが特集された雑誌

Zauberer am Ball

©1972 by Alfred-Lau-Verlag |

当時、ソ連や東欧を中心とする社会主義国の選手たちは「ステートアマ」と呼ばれていた。国家(ステート)が丸抱えで、才能ある選手を育成する。身分は一応アマチュアなので、オリンピックにも出場できる。かくしてオリンピックのサッカーでは、ソ連や東欧の社会主義国が毎回上位を争っていた。ちなみに1972年のミュンヘン五輪は、1位:ポーランド、2位:ハンガリー、3位:東ドイツ、4位:ソ連という結果に終わっている。

アマチュアだけのオリンピックと、プロも出場するW杯はまた別のレベルだという確固とした認識が一般にはあった。しかし、このポーランドの強さは本物だった。アマチュアではあるが、プロにも引けを取らない実力があった。なにしろ「サッカーの母国」イングランドを予選で退け、本大会の1次リーグでは前回W杯準優勝のイタリアを蹴落としたのである。優れたカウンター攻撃をもつポーランドは、隠れた優勝候補ともいえた。

対ポーランド戦の試合会場は、中部ドイツのフランクフルトに移った。シェーンは不安だった。ビデオでポーランドの試合は確認済みである。いやおうなく相手の長所が見てとれた。中盤のデイナを中心に、俊足ですばやいフォワードのラトーとガドハ。いくら地元での戦いとはいえ、勝負はふたを開けてみなければわからない。

7月3日。試合当日。フランクフルトには大雨が降った。グラウンドは水浸しで、ピッチは泥沼と化していた。主審を務めるオーストリアのリネマイヤーが、キックオフを見合わせ、20分後に様子を見て判断するという結論をくだした。その間、選手たちはロッカールームで最後の準備に余念がない。チーム内に良いリズムを感じたシェーンは、ぜひとも試合を実行したいと思っていた。

20分後、主審は試合の決行を宣言。予定より30分ほど遅れてゲームは開始された。ベッケンバウアーほどの名手でも、ボール扱いに苦しむコンディションである。この試合でズバ抜けていたのはドイツのキーパー、ゼップ・マイヤーだった。次から次へと飛んでくるボールを、ことごとくキャッチしてしまう。

0対0のまま、後半にはいった54分。2次リーグから新たに起用された左ウィングのベルント・ヘルツェンバインがペナルティエリアの中で倒された。ドイツのPKである。しかし、ヘーネスの蹴ったPKはトマシェフスキに止められてしまった。

それでも攻勢は続き、75分、ヘルツェンバインからパスを受け取ったボンホフが相手選手ともつれるうち、ボールが跳ねた。“そこにいた”のがミュラーである。バウンドにうまく合わせてシュートすると、ボールはポーランドゴールに飛び込んだ。1対0。両手を上げて万歳するミュラーに、ドイツの選手たちが駆け寄る。大事なところで決めたのは、やはり「国の爆撃機」ゲルト・ミュラーであった。

このまま試合は終わり、西ドイツは決勝に進んだ。シェーンにとって2度目のW杯決勝である。

(敬称略、つづく) |